El gran escritor chileno recuerda un pequeño triunfo personal y una pequeña muestra de poder dinástico

Por Ariel Dorfman

Fuente: Página/12

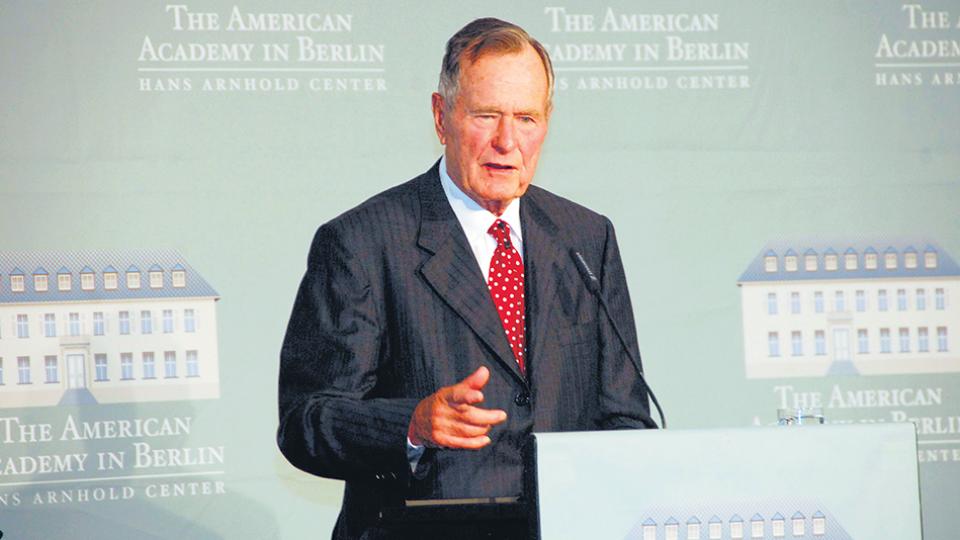

Ahora que G. H. W. Bush duerme por la eternidad, no puedo sino recordar dos noches intensas durante las cuales mi mujer y yo dormimos a escasos metros de la pieza donde el ex Presidente, sumamente vivo, se alojaba.

Esta promiscua yuxtaposición sobrevino hacia fines de octubre del año 2001, en la ciudad de Sydney, donde me habían invitado a dar la Conferencia Inaugural para celebrar el Centenario de la Federación de Australia. Habíamos preferido no quedarnos en la palaciega Casa del Gobernador con servidumbre a nuestra disposición, optando por una recámara de ensueño en el Park Hyatt que ostentaba una vista inigualable de la bahía y la Opera House, además de prometer una apreciable privacidad.

La vista resultó ser cierta, no así la ansiada privacidad.

Unas horas después de nuestra llegada, el gerente del hotel nos solicitó que nos juntáramos con él para discutir algo importante. Un hombre corpulento y afable de origen español, nos recibió en un rincón apartado del lobby. Quería saber -y se le notaba el embarazo- si acaso no nos importaría trastrocar nuestra habitación, solamente por un par de días, dijo, por una igualmente bella en otra ala del hotel.

Habiendo ya desempacado y disponiendo del paisaje más espectacular de todo Sydney, no fue difícil responder que no teníamos la menor intención de mudarnos. ¿Tenía él alguna explicación para su inesperada solicitud?

El gerente carraspeó antes de avisarnos que, por razones de seguridad, le era imposible esclarecer el asunto pero que, naturalmente, acataría nuestros deseos. Lamentaba, sin embargo, tener que cancelar nuestra reserva para el comedor del hotel, ya que el restorán iba a cerrarse debido a un evento de carácter particular.

Fue únicamente esa noche, cuando nuestros anfitriones del centenario nos habían rescatado para sacarnos a cenar afuera, que su jefe de protocolo mencionó, muy al pasar, que estábamos compartiendo el Hyatt con nada menos que Bush padre, que se hallaba en Sydney, junto a un séquito conspicuo, para asistir a una reunión del Grupo Carlyle, la colosal firma financiera a la que asesoraba hacía tres años (supimos, meses más tarde, que en esa ocasión se le pidió a la familia Bin Laden que retirara sus fondos de la empresa).

De retorno a nuestro hotel, Angélica y yo no podíamos contener nuestra alegría insana al haber despojado a Bush de los aposentos que tanto anhelaba. Por una vez le habíamos ganado la partida a uno de los peces gordos que jamás ven frustrados sus deseos. Para sentir antipatía por este específico pez gordo bastaba con la invasión de Panamá, el tratado de Nafta, el perdón presidencial a Elliot Abrams, aquel defensor de los contra y los escuadrones de la muerte, y, claro, su Vicepresidencia junto a Reagan. Pero nuestra aversión tenía un origen más personal: había operado él como Jefe de la CIA durante 1976 y 1977. Como tal, tiene que haber estado al tanto, en forma exhaustiva, de la devastación infligida a Chile por la dictadura pro-norteamericana de Pinochet y, probablemente, había facilitado la coordinación de los aparatos de inteligencia de ambos países en una época en que seguían desapareciendo opositores al régimen, estaban todavía abiertos varios campos de concentración, y se torturaba a mansalva. Más inexcusable era que Bush no mostraba la menor señal de haberse arrepentido por la responsabilidad de Estados Unidos ante tantos sufrimientos. No había acaso declarado –cuando un misil de su Armada había hecho explotar un avión iraní en1990 con 290 civiles inocentes a bordo– que él “nunca iba a disculparse por lo que hace los Estados Unidos de América. Nunca. No me importa lo que sean los hechos.”

Y bien, he aquí un hecho que ese hombre que había ayudado a que nos robaran nuestro país no iba a poder ignorar: ¡no nos robaría nuestro panorama resplandeciente!

Ingresamos a nuestra pieza –después de pasar dos tipos voluminosos en el corredor, guardando la puerta al lado de la nuestra– y empezamos a reír en forma descontrolada, soltando una sarta de comentarios indecentes sobre el ex Presidente. Lo imaginábamos atenazado, revolcándose sobre su colchón de lujo, atónito de frustración, vencido por dos chilenos cuya existencia desconocía.

–Oye –le dije a Angélica–, ¿qué te parece si tratamos de escuchar al hijo de puta a través de la muralla? –Pero las paredes, como era presumible en ese tipo de hotel, eran gruesas y la noche silenciosa y nuestro regocijo fue amenguando lentamente, siendo sustituido por una idea ominosa.

–¿Y si le llega a ocurrir algo al tipo esta noche o mañana?

Los ataques del 9/11 habían ocurrido apenas seis semanas antes, ¿y qué blanco más jugoso para los terroristas que el padre del Presidente norteamericano en ejercicio? Nos miramos, consternados: ¿qué pasaría si, por alguna coincidencia demente, hubiese justo ahora un atentado contra Bush el Mayor? ¿Quiénes serían, entonces, los primeros sospechosos, quiénes tenían motivo y oportunidad suficientes?

Los revolucionarios chilenos que dormían en la pieza de al lado.

¿Había el equipo de seguridad aprovechado nuestra ausencia para revisar la habitación y ponerle micrófonos? Si así era, habían escuchado nuestras risotadas y chistes y referencias poco complementarias a Bush, nos estarían espiando ahora mismo. No tardamos en desechar tales especulaciones paranoicas y, sin embargo, mientras trataba de dormirme, me fue invadiendo el temor de que el mundo post-Torres Gemelas estaba exhibiendo extrañas semejanzas, con su miedo penetrante y su incipiente vigilancia potencial de los ciudadanos, al Chile del que nos habíamos exiliado. Podíamos desterrar a Bush de su pieza codiciada, pero el mundo le pertenecía a él, a su hijo, a sus acólitos y cómplices.

Temprano a la mañana siguiente, tuve ocasión de registrar cuán irrefutable era su dominio.

Me encontraba en nuestra terraza exclusiva frente a la Bahía de Sydney, llevando a cabo unos ejercicios yoga de precalentamiento, tan cerca del agua que casi podía tocarla, cuando quién se aparece de pronto, a unos escasos metros, sobre la explanada que separaba el hotel del mar, sino que el Bushísimo mismo caminando con presteza hacia el centro de la ciudad. Estaba vestido informalmente, como a punto de jugar golf, y rodeado de un cortejo significativo: un par de machos bien musculosos, algunos confederados de cuello y corbata, alguien que debía ser un secretario, todos ellos calladamente obsequiosos, todos situados a una prudente distancia, respetando la invisible frontera protectora que aislaba al ex Presidente. El que se hallaba más próximo a Bush, medio paso atrás, era un fornido militar con el pelo cortado al rape y de cuyo uniforme colgaban tantas medallas que era un milagro que su peso no lo hiciera trastabillar. Un general, por lo menos, pensé.

Repentinamente, Bush levantó su brazo derecho en el aire, sus dedos extendidos hacia atrás, chasqueándolos, aunque sin dignarse a mirar al hombre que lo seguía. El oficial reaccionó con celeridad, produciendo, aparentemente de la nada, un tubo que depositó en la mano de su amo. Resultó ser loción para el sol, puesto que George padre, sin demorar su marcha y definitivamente sin dar las gracias al asistente, comenzó a untarse prolijamente la crema en su cuello y antebrazos.

Esa noche, meditando acerca de esa experiencia, fui yo el que me daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, a unos metros del hombre que había tenido el destino de la humanidad en sus manos y que debe haber estado soñando con quién sabe qué ángeles, todos ellos trayéndole toneladas de bloqueador de sol. Me rondaba el mensaje que Bush me había mandado. Sin la menor noción de que un Allendista chileno había estado presenciando su caminata, me había ofrecido una lección acerca de lo que importa de veras en el gran esquema de la historia. Nuestra minúscula posesión de su selecta habitación, nuestra dulce victoria vicaria, era insignificante frente a ese gesto soberbio suyo. Nada que le hiciéramos a él alteraría el sentido del gesto o sus implicancias, nada cambiaría la certidumbre patricia de Bush de que él y su dinastía habían nacido para reinar.

Una certeza que transmitió, por cierto, a su vástago, ese otro George, que terminó siendo la encarnación viva del imperio de los chasqueantes dedos paternos, sintiéndose propietario del mundo como si fuera, en efecto, un tubo de loción para el sol que se aprieta y vacía a mansalva.

Paradójicamente ese hijo fanfarrón ha logrado que, con el tiempo, se me fuera suavizando mi impresión del legado de George Herbert Walker Bush. Basta con recordar el modo en que el joven Bush devastó Iraq y Afganistán, para qué hablar de la economía norteamericana, para apreciar la Presidencia de su padre como algo casi respetable, para casi sentir nostalgia por el Partido Republicano de antaño que no estaba aún del todo envenenado por el odio y la avaricia –¡y no quiero ni mentar todavía a Trump!

Puede haber sido el primer Bush cómplice de miles de cadáveres pudriéndose en la “Autopista de la Muerte” en Irak en 1990, pero no avanzó hacia Bagdad; se dice, incluso, que las imágenes de esa masacre en el desierto hicieron que ese veterano de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual había servido honorablemente, desistiera de derrocar a Saddam Hussein. Agreguemos sus políticas a favor de los incapacitados y los inmigrantes, y su encuentro con Gorbachov donde dio por finalizada la guerra fría, amén de sus labores humanitarias después de dejar el gobierno, para que su paso por la Casa Blanca no se vea como algo enteramente nocivo. Y quien podría negar que lo enaltecieron sus opiniones francas acerca de Cheney y Rumsfeld, ese dúo dinámico de la destrucción, o su testaruda oposición a Trump.

Y, sin embargo, ahora que la muerte ha venido por él y ya no ejerce dominio en este mundo, ahora que el chasquido de sus dedos no lo pueden proteger del destino que sufren todos los mortales ni tampoco cobijarlo del sol negro de la eternidad, lo que no puedo sacudirme es el recuerdo de esos dedos en aquella remota mañana de Australia.

En parte, la persistencia de ese recuerdo se debe a que comprendo, con angustia, que por muchos defectos de Bush padre, preferiría que fuera su dedo a un centímetro del gatillo nuclear que un matón ignorante e inseguro, que es capaz de exterminar a la humanidad con una orden impetuosa y aturdida. Pero el tiempo también me ha permitido una perspectiva más sesgada acerca de ese incidente en Sidney. Hoy ese manoteo arrogante del viejo Bush aparece más desolado, casi delirante en su certidumbre de que su dinastía encumbrada prevalecería. La derrota ignominiosa de Jeb –el retoño favorito que debía ganar las primarias y la Presidencia– presagiaba una rebelión seudo-populista contra los privilegios y las prerrogativas, una insurgencia contra las elites y las corporaciones en vastos sectores de los Estados Unidos que llevaron al destemplado Trump a una Casa Blanca donde su presencia era inconcebible. El mundo no le pertenecía a G. H. W. Bush y sus hijos, después de todo, por lo menos no como él lo había soñado.

Menos todavía me pertenece a mí o a mis descendientes o a los niños de la mayoría de los habitantes de este planeta, una humanidad que se encuentra cada vez más lejos de controlar su propio destino.

Porque lo que es innegable es que aquel gesto imperial esa mañana en Australia sigue ejemplificando todo lo que anda mal en nuestro mundo actual, el mundo que fue creado gracias a la complicidad de líderes como el viejo Bush y que han terminado por permitir que alguien como Trump pueda acceder al poder.

George Hebert Walker Bush no descansa en paz.

Nosotros tampoco.