A 1.140 kilómetros de Lima está ubicada la ciudad de Moquegua, casi al extremo sur del país y uno de los escenarios de la guerra fratricida entre Chile, Bolivia y Perú, donde este último perdió parte de su territorio y Bolivia cedió su salida al mar. ¿Ganó Chile? No, una vez más en este tipo de enfrentamiento entre latinoamericanos, se produjo la rara ecuación donde no hay ganadores entre aquellos que derramaron su sangre. Los únicos beneficiarios de esa guerra contabilizaron sus ganancias en Londres, muy lejos del escenario bélico. En este caso el botín fue las ganancias del guano y el salitre.

Más aymara que quechua, Moquegua es un Departamento del Perú cuya capital del mismo nombre fue fundada por los españoles promediando el siglo XVI. No hay fecha exacta de su fundación. Allí, en esa ciudad de nombre indígena –“sitio del silencio”, es el significado de la palabra “Moquegua”–, el 14 de junio de 1894 nació José Carlos Mariátegui.

Su padre, Francisco Javier Mariátegui Requejo –dicen que de familia de alcurnia–, abandonó el hogar siendo José Carlos aún muy niño; su madre, María Amalia La Chira Ballejos –quien estaba embarazada en ese momento–, decidió trasladarse a Lima y de allí a Huacho, donde residían familiares suyos quienes la ayudaron en la manutención de los niños.

Apenas a los 8 años de edad, José Carlos, quien ya padecía de una artritis tuberculosa, sufrió en la escuela un grave accidente en su pierna izquierda, por lo que fue trasladado a Lima, padeciendo una convalecencia de cuatro años, que obligó al niño a interrumpir sus estudios escolares. Mariátegui, un “intelectual orgánico” como diría Antonio Gramci, señalaba al respecto: “soy un autodidacta. Me matriculé una vez en letras en Lima, pero con el solo interés de seguir el curso de latín de un agustino erudito. Y en Europa frecuenté algunos cursos libremente, pero sin decidirme nunca a perder mi carácter extra-universitario y tal vez, si hasta anti-universitario”.

A los 15 años comenzó a trabajar en el diario “La Prensa” y en solo dos años llegó a sumarse al servicio de redacción. Allí le fue encomendado escribir notas policiales y de lotería. Ya a los 20 años escribía regularmente artículos sobre literatura y arte, como asimismo colaboraba con la revista «Mundo Limeño», «El Turf» y «Lulú», con notas sociales y literarias. En 1916, tras 7 años de trabajo en “La Prensa”, renunció. Ingresó entonces en «El Tiempo». Allí se desempeñó como redactor principal y cronista parlamentario con su sección «Voces», dedicada a comentarios críticos sobre la política nacional.

En 1918, junto a César Falcón y Félix del Valle, fundó la revista «Nuestra Época». A causa de un artículo publicado en el primer número, fue agredido por un grupo de jóvenes militares. Decía Mariátegui en la editorial de la revista “Sale ‘Nuestra Época’ en una hora de órganos electorales y de abigarrados pasquines grotescos y mercenarios (…) nos proponemos quemar, acaso inútilmente, el organismo político del país, ya que tan sólo la acción material del fuego puede purificarlo”.

Un año después publicó el diario «La Razón», desde donde apoyaba al movimiento obrero y la Reforma Universitaria, que un año antes había nacido en Córdoba, Argentina, y se expandía por toda la América Latina. Decía Mariátegui: «La Razón era un periódico del pueblo y para el pueblo». Pero esemismo año llegó al poder Augusto Leguía y comenzó en el Perú todo un período de 11 años, conocido como el “Oncenio”, que se caracterizó por la entrega del país al capital imperialista norteamericano. Por su mensaje crítico, Leguía hizo cerrar “La Razón” y ofreció una beca a Mariátegui para viajar a Europa –léase deportación encubierta–. Sin otra opción más que la cárcel, en 1920, partió rumbo a Italia, con escala en Estados Unidos y Francia.

En Génova conoció a Anna Chiappe, con quien luego se casó. Desde Italia envió colaboraciones periodísticas al diario “El Tiempo”, conocidas luego como “Cartas de Italia”, allí también comenzó un profundo y sistemático estudio del marxismo. Recorrió Turín, Milán y Venecia y analizó el movimiento huelguístico que se desarrollaba en la región, como asimismo la experiencia de los Consejos de Fábrica.

En 1921, asistió al Congreso del Partido Socialista Italiano en Livorno, donde el ala izquierda se escindió constituyendo el Partido Comunista Italiano.

Luego de casi dos años en Italia, donde nació su primer hijo (cuatro en total tendrá), Mariátegui salió del país y recorrió Francia, Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Bélgica. Durante ese recorrido estudió los movimientos revolucionarios que convulsionaban el continente europeo después de la guerra. Reflexionaba entonces: “Europa me reveló hasta qué punto pertenecía yo a un mundo primitivo y caótico; y al mismo tiempo me impuso, me esclareció el deber de una tarea americana”. Mariátegui fue uno de los pocos casos de intelectuales que no volvió a su país natal encandilado por las luces de las metrópolis. Al contrario, en Europa Mariátegui tuvo la posibilidad de ver el avance del fascismo, nutrirse del pensamiento más avanzado de la época, pero entendiendo también que el Perú era otra realidad y que sobre esa realidad había que trabajar.

Recién en 1923 regresó a su patria. El gobierno de Leguía había deportado al dirigente popular Víctor Haya de la Torre y Mariátegui tomó la dirección de la revista «Claridad”, en reemplazo del fundador del APRA, como también comenzó una serie de conferencias en la Universidad Popular González Prada.

Al año siguiente, su estado de salud se volvió tan crítico que para salvarle la vida se debió recurrir a la amputación de una de sus piernas. No obstante, a fines de ese año, colaboró con la revista “Mundial” escribiendo las secciones “Motivos polémicos” y “Peruanicemos el Perú”; también fundó la Editorial Minerva y publicó su primer libro “La Escena Contemporánea”.

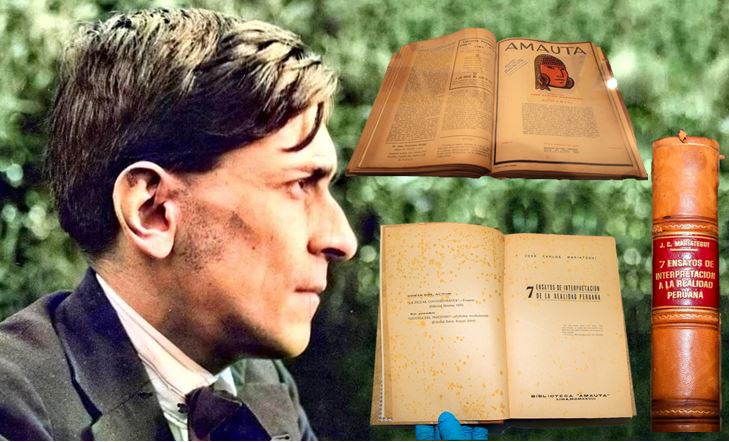

En setiembre de 1926 apareció la revista «Amauta». En su primer editorial se lee: «Esta revista vinculará a los hombres nuevos de Perú, primero con los de los otros pueblos de América, enseguida con los de los otros pueblos del mundo».

Mientras tanto el gobierno de Leguía denunciaba la existencia de un supuesto «complot comunista» iniciando la represión contra los núcleos obreros e intelectuales. Mariátegui fue recluido en el Hospital Militar de San Bartolomé. Se clausuró «Amauta» y la Editorial Minerva.

Por razones de diferencias ideológicas se produjo la ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre. Mariátegui se distanció del APRA y fundó el Partido Socialista, siendo designado Secretario General.

En 1928 apareció «Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana» y al año siguiente publicó el libro «La Novela y la Vida». Ese mismo año, fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú.

El 16 de abril de 1930, a los 35 años de edad, Mariátegui murió en Lima.

Cuenta el historiador peruano Jorge Besadre que “en una de las terribles crisis de su enfermedad, dijo Mariátegui que las vidas son como flechas y que él sabía que la suya aún no había llegado al blanco”.

Mariátegui vivió y supo comprender la etapa de pleno desarrollo del capital financiero en su fase imperialista. La “modernización” del Perú, bajo las inversiones y empréstitos de la banca inglesa y norteamericana generó una profunda transformación en el país andino. Señala el historiador argentino Jorge Abelardo Ramos, refiriéndose a los países sudamericanos en general de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX: “El imperialismo generó cierto movimiento económico cuyos efectos sociales beneficiaron a algunas capas de la pequeña burguesía. Al instalarse en los grandes puertos, impulsó el desarrollo infraestructural de las ciudades costeras, promovió o financió la construcción de ferrocarriles, caminos, depósitos, silos, telégrafos, edificios públicos, aduanas. Alrededor de esa gran corriente exportadora e importadora de materias primas, frutos o minerales, se estratificó una masa de burócratas, maestros, profesionales y comerciantes que se sostuvieron en la actividad derivada del comercio exterior de las balcanizadas Repúblicas. Entre 1880 y 1930 se definen los Códigos Civiles, las tarifas aduaneras y los mitos nacionales de los miserables Estados post-bolivarianos que se introducen en el mercado mundial. Cada República, por separado, ajusta perfectamente en ese mercado, pero al mismo tiempo saltan los dientes del engranaje comercial interlatinoamericano de antaño. Cada país latinoamericano vuelve sus espaldas a los vecinos, y estrecha unilateralmente sus lazos de subordinación con los imperios extranacionales”.

Con las formidables ganancias de la exportación del guano (fertilizante vital para la desgastada tierra europea), una clase de “nuevos ricos” apareció en el Perú señorial para asociarse a la tradicional y empobrecida aristocracia limeña y provinciana. El intercambio era de mutuo beneficio: los nuevos ricos adquirían alcurnia y la decadente aristocracia dinero. La nueva oligarquía peruana quedaba así consolidada de la mano del capital imperialista estadounidense y británico. La dependencia se reafirmaba y el Perú entraba en la división internacional del trabajo como país productor de materias primas.

Esa nueva oligarquía, que había absorbido a la tradicional aristocracia de abolengo y que había construido el Estado “moderno”, educaba a la naciente clase media en las modas extranjeras. Economía se estudiaba en inglés, literatura en francés, filosofía en alemán y derecho en latín. A tal punto llegaba la extranjerización de la elite peruana que los textos de historia se traducían del francés, y para mal de males se traducían mal. De allí que, por muchos años, la famosa arenga del general Córdoba en la batalla de Ayacucho “A paso de vencedores”, llegaba a los niños y niñas peruanos como “Pas de vainqueurs”, o sea “No hay vencedores”. La autoestima del peruano vencedor del colonialismo más poderoso de la época se desvanecía en una consigna anodina y conciliadora. Dice Abelardo Ramos: “A tal punto se había perdido en el Perú del siglo XX la tradición revolucionaria de la América en armas, que resultaba tan natural que los europeos escribieran la historia peruana como inconcebible que un día remoto los latinoamericanos marcharan ‘a paso de vencedores’”.

En ese clima opaco y decadente, de entrega y corrupción, una clase media pobre, provinciana en la mayoría de los casos, mestiza y no asimilada a la bonanza “modernizadora”, ni mucho menos a la colonización pedagógica, irrumpió en la política peruana impactada por la Reforma Universitaria de Córdoba, la Revolución bolchevique de Rusia y la Revolución Mexicana de Zapata y Villa.

De esa generación saldrá la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, liderada por Víctor Haya de la Torre y el Partido Socialista (luego Partido Comunista) fundado por José Carlos Mariátegui.

Ambos reaccionaron contra el entreguismo oligárquico, enfrentando al imperialismo yanqui y denunciando la politiquería clientelista, como asimismo identificando en la población indígena –la gran mayoría de los habitantes del Perú–, el factor revolucionario por excelencia; así ambos se definirían como indoamericanos. Haya de la Torre desde una óptica que no traspasa los límites del nacionalismo burgués, Mariátegui desde la perspectiva socialista revolucionaria.

El tema de la relación entre nacionalismo y socialismo fue entonces analizado por Mariátegui con claridad asombrosa y precisión científica. En uno de los artículos escritos en la columna “Peruanicemos el Perú”, dice: “Cuando se supone a la juventud seducida por mirajes extraños y doctrinas exóticas, se parte, seguramente, de una interpretación superficial de las relaciones entre nacionalismo y socialismo. El socialismo no es, en ningún país del mundo, un movimiento antinacional. Puede parecerlo, tal vez, en los imperios. En Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, los revolucionarios denuncian y combaten el imperialismo de sus propios gobiernos. Pero la función de la idea socialista cambia en los pueblos política o económicamente coloniales. En esos pueblos, el socialismo adquiere por la fuerza de las circunstancias, sin renegar absolutamente de ninguno de sus principios, una actitud nacionalista. Quienes sigan el proceso de las agitaciones nacionalistas riffeña, egipcia, china, hindú, etcétera, se aplicarán sin dificultad este aspecto, totalmente lógico, de la praxis revolucionaria. Observarán desde el primer momento, el carácter esencialmente popular de tales agitaciones. El imperialismo y el capitalismo de Occidente encuentran siempre una resistencia mínima, sino una sumisión completa, en las clases conservadoras, en las castas dominantes de los pueblos coloniales. Las reivindicaciones de independencia nacional reciben su impulso y su energía de la masa popular. En Turquía, donde se ha operado en los últimos años el más vigoroso y afortunado movimiento nacionalista, se ha podido estudiar exacta y cabalmente este fenómeno. Turquía ha renacido como nación por mérito y obra de su gente revolucionaria, no de su gente conservadora. El mismo impulso histórico que arrojó del Asia Menor a los griegos, infligiendo una derrota al imperialismo británico, echó de Constantinopla a Califa y a su corte.

Uno de los fenómenos más interesantes, uno de los movimientos más extensos de esta época es, precisamente, este nacionalismo revolucionario, este patriotismo revolucionario. La idea de la nación –lo ha dicho un internacionalista– es en ciertos períodos históricos la encarnación del espíritu de libertad. En el Occidente europeo, donde la vemos más envejecida, ha sido, en su origen y en su desarrollo una idea revolucionaria. Ahora tiene este valor en todos los pueblos, que, explotados por algún imperialismo extranjero, luchan por su libertad nacional”.

Mariátegui entendió que el nacionalismo de un país oprimido, nunca estaba reñido con las banderas socialistas, al contrario, sostenía que ese patriotismo revolucionario era el que debía adoptar el verdadero socialista.

Ahora, el Perú que había que peruanizar, para Mariátegui, no era otro que el país real, el país profundo, aquel de las masas postergadas, explotadas e ignoradas por siglos: los indios quechuas y aymaras. Hasta ese momento, a excepción de varias novelas que aludían al caso, nadie había identificado en la población indígena más que como una carga de atraso para el Perú que se “modernizaba”. Mariátegui puso las cosas en su lugar: primero al demostrar la importancia del indígena en el proceso revolucionario: “Cuando se habla de la actitud del indio frente a sus explotadores se suscribe generalmente la impresión de que, envilecido, deprimido, el indio es incapaz de toda lucha, de toda resistencia. La larga historia de insurrecciones y asonadas indígenas y de las masacres y represiones consiguientes, basta, por sí sola, para desmentir esta impresión. En la mayoría de los casos, las sublevaciones de indios han tenido como origen una violencia que los ha impulsado incidentalmente a la revuelta contra una autoridad o un hacendado; pero, en otros casos, han tenido un carácter de motín local. La rebelión ha seguido a una agitación menos incidental y se ha propagado a una región más o menos extensa. Para reprimirla, ha habido que apelar a fuerzas considerables y a verdaderas matanzas. Miles de indios rebeldes han sembrado el pavor en los gamonales de una o más provincias”. Y agregaba: “El Perú tiene que optar por el gamonal o por el indio. Este es su dilema. No existe un tercer camino”. Luego para explicar que el tema del indígena era al mismo tiempo el tema de la propiedad de la tierra: “Todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a éste como problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios teoréticos, —y a veces solo verbales—, condenados a un absoluto descrédito. No las salva a algunas su Buena fe. Prácticamente, todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o política, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los gamonales”. Y sintetizaba: “Nuestro socialismo no sería, pues, peruano, —ni sería siquiera socialismo— si no se solidarizase, primeramente, con las reivindicaciones indígenas”.

Mariátegui aplicó el método marxista para analizar la realidad del Perú y no deformó la realidad peruana para hacerla “encajar” en el pensamiento marxista. “El marxismo del cual todos hablan pero que muy pocos conocen y, sobre todo, comprenden, es un medio fundamentalmente dialéctico. Esto es un método que se apoya íntegramente en la realidad de los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia. El marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio sin descuidar ninguna de sus modalidades”.

Es así que Mariátegui dejó muchas enseñanzas para los revolucionarios latinoamericanos de hoy. En principio nos enseñó que no se puede concebir una idea transformadora sin conocimiento de la realidad del país que se pretende transformar. Nos demostró que el método de análisis marxista es una herramienta fundamental a la hora del estudio científico de la sociedad. Resolvió de manera dialéctica la relación nacionalismo-socialismo coincidiendo con los postulados de Lenin al referirse a “países opresores y países oprimidos” (antiimperialismo y patriotismo revolucionario). Revalorizó la cultura popular de nuestros pueblos desde la óptica del rescate de sus emergentes democráticos, socializantes y progresistas (comunismo indígena).

Pero tal vez lo más sustancial de Mariátegui es haber concebido el socialismo como el horizonte insoslayable para la consolidación de todo proceso revolucionario en nuestros países. Y eso ha quedado demostrado palpablemente en las últimas décadas de historia de Nuestra América, cuando ningún proyecto nacional, por más antiimperialista que se haya manifestado en sus comienzos, ha logrado avanzar en su proceso revolucionario si no es traspasando los límites del democratismo burgués.

Mariátegui es entonces un ejemplo del verdadero revolucionario latinoamericano. Hombre de teoría y de acción, sin desmayos ante la adversidad (que en él se ensañó), audaz y creativo, marxista y socialista cabal, peruano e indoamericano conciente y orgulloso. Si bien toda su obra es de una riqueza excepcional, seguramente no exista una síntesis de su pensamiento más acabada que aquella de la editorial de Amauta en su primer aniversario de aparición: “La palabra Revolución, en esta América de las pequeñas revoluciones, se presta bastante al equivoco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituirle su sentido estricto y cabal. La revolución latinoamericana, será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente, la revolución socialista. A esta palabra agregad, según los casos, todos los adjetivos que queráis: antiimperialista, agrarista, nacionalista revolucionaria. El socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos…. No queremos ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje al socialismo indo americano. He aquí una misión digna de una generación nueva.”

Si alguna vez Mariátegui pensó que “su flecha aun no había llegado al blanco”, le contestamos con unos versos de Atahualpa Yupanqui que dice: “La flecha vuela en el aire / para llenarse de sol. / Si me quitaran los ojos, / lo mismo he de verlo yo / con los ojos de mi hermano, / donde la flecha cayó / después de volar volando / para llenarse de sol”.

Fuente: Portal del Alba