Símbolos imprescindibles

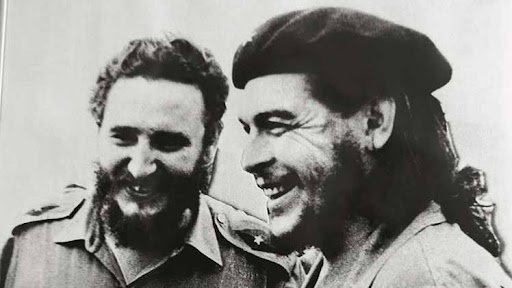

Los procesos históricos, sobre todo si tienen raíces y objetivos revolucionarios de carácter socialista, necesitan rostros que los encarnen y que simbolicen las demandas y las esperanzas de mayor significado para la sociedad. Este es el caso de Fidel y el Che en la Revolución cubana. Ambos forjaron una de las más hermosas y aleccionadoras relaciones de amistad de la historia contemporánea.

Más de una vez he escuchado comparar la hermandad entre ellos con la que existió entre Marx y Engels, y antes entre Bolívar y Sucre. Al indagar sobre los fundamentos de estas analogías, emergen de inmediato los de contenido ético. En los tres casos abundan estos elementos esenciales para la política y los políticos revolucionarios de hoy: las historias de lealtad mutua, el apego estricto a la verdad en el diálogo personal, la confianza para debatir los temas más sensibles de interés para la causa común, la austeridad y el espíritu de sacrificio, entre otros valores de relevancia intemporal.

En vísperas del 72 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, el 26 de julio de 1953, y a pocas semanas del cumpleaños 99 de Fidel, estos apuntes mínimos seguirán el consejo dado por el Che a un combatiente del Ejército Rebelde que intentó reconstruir ciertos episodios de la guerra y le mandó su versión de la historia:

“La primera cosa que debe de hacer un revolucionario que escribe historia, es ceñirse a la verdad como un dedo en un guante. Tú lo hiciste, pero el guante era de boxeo y así no vale. Mi consejo: relee el artículo, quítale todo lo que tú sepas que no es verdad, y ten cuidado con todo lo que no te conste que es verdad”.

Fijada la premisa ética del enfoque, corresponde respetar, con criterio cronológico, el modo como el Che ponderó la figura de Fidel y el significado histórico del 26 de julio de 1953, a partir de su perspectiva política revolucionaria de base marxista y humanista. Y, lo que es inevitable, cómo Fidel lo valoró a él.

Convergencia de gigantes

En diciembre de 1953, en ocasión de su segundo recorrido por América Latina, en su tránsito por Ecuador, el joven Ernesto Guevara es motivado a vivir la experiencia revolucionaria que estaba en desarrollo en la Guatemala presidida por Jacobo Árbenz. En camino hacia esta meta, desde San José, Costa Rica, escribe a su tía Beatriz: “En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico”.

La decisión de dirigirse hacia Guatemala con el propósito de conocer y participar en una experiencia revolucionaria, denota un salto cualitativo en la evolución humana y política de quien por aquella ruta llegaría a convertirse en el Che Guevara. Fue un salto con respecto a su recorrido anterior, iniciado en diciembre de 1951 por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, tras el cual escribió sus “Notas de Viaje”, primera expresión de su cualidad de escritor de estilo conciso y profundo en ideas, de sus preocupaciones sociales y de la convicción que él subraya en ese texto: “el hombre, medida de todas las cosas”. De la Introducción se puede concluir que sus viajes no eran como las aventuras habituales en los jóvenes de “clase media” de la época:

“El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra Argentina, el que las ordena y pule, “yo”, no soy yo; por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra “Mayúscula América”, me ha cambiado más de lo que creí”. Y así sucedió en los hechos.

Transcurre el año 1954. El médico inquieto que aprovecha la estancia en Guatemala para profundizar sus lecturas sobre filosofía, marxismo y otras materias fundamentales para entender el mundo y contribuir a cambiarlo, conoce a varios emigrados cubanos que habían sido asaltantes a los mencionados cuarteles. Entre ellos simpatiza de manera especial con Antonio (Ñico) López. Accede, por esta vía, a lo sucedido en Santiago de Cuba y Bayamo, y recibe las primeras informaciones sobre Fidel Castro. Se puede deducir en qué términos se aproxima a Cuba y al que será su Líder Histórico.

La derrota de la Revolución guatemalteca durante el segundo semestre de 1954, a partir del plan urdido por la CIA con apoyo de la OEA y los gobiernos vasallos de Centroamérica, anticipa la decisión de Ernesto de ir a México. Allí, en junio de 1955, se reencuentra con Ñico López, luego conoce a Raúl Castro y éste le posibilita, días después de la llegada de Fidel a la capital mexicana, el histórico encuentro en la casa de María Antonia, donde tras horas de intenso diálogo, él termina siendo uno de los primeros expedicionarios del Granma.

Su primer encuentro con Fidel, a mediados de julio de 1955, Ernesto lo refleja así:

“Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia; creo que simpatizamos mutuamente…”.

Años después, en una conocida entrevista a Gianni Miná, Fidel aporta elementos que revelan cómo percibió a su interlocutor desde el inicio:

“Él ya tenía una buena formación revolucionaria, una buena formación marxista, era muy estudioso. Se había graduado de médico, hacía investigaciones, era muy riguroso en el estudio de las cuestiones del marxismo…”.

Luego exalta sus cualidades de honestidad y valor hasta el grado de la temeridad, que más de una vez ha referido sobre el Che que conocemos.

En aquella primera reunión entre Fidel y Ernesto se produjo – vistos los hechos posteriores – una convergencia con valor histórico de dos hombres de amplísima cultura humanista, muy superior a la media de la época; convencidos, por igual, de que la guerra revolucionaria era la opción que las clases dominantes y el imperialismo habían dejado a los pueblos; dueños de lógicas de pensamiento que les permitían anticipar escenarios con la habilidad propia de los estrategas que saben ser, a su vez, tácticos eficientes; y quizás lo más importante para todos los tiempos: hombres con un sentido acerado de los valores morales y los principios éticos, así como de la importancia crucial de la conciencia y del protagonismo del pueblo en los procesos de cambio revolucionario.

En un momento de los preparativos, una parte de los futuros expedicionarios del Granma termina en prisión. Luego de la liberación del grupo, queda en la cárcel el que ya era el Che para los cubanos. Fidel le visita y escucha con atención sus propuestas, todas orientadas a no ser obstáculo para la misión mayor. En este momento de tensión la ética fidelista se impone. Le dice tajante: “yo no te abandono”.

Días después, el 7 de julio de 1956, el Che escribe “Rapsodia a Fidel”, síntesis de admiración y respeto, que sólo crecerán con el tiempo, como él mismo lo revelará de forma recurrente. Este trecho de la Rapsodia ilustra lo expresado y más:

Vámonos,

ardiente profeta de la aurora

por recónditos senderos inalámbricos

a liberar el verde caimán que tanto amas

El 25 de noviembre parte el Granma para Cuba. Será aquí, en el caimán rebelde que lo acogió como a un hijo, donde se perfeccionará como “un revolucionario auténtico”.

El desarrollo de la guerra revolucionaria y el complejo proceso político para alcanzar el poder, favorecen una identificación mayor entre Fidel y Che. Esta identidad se multiplica y consolida aún más en la etapa de la Revolución en el poder. El Che se transforma para el máximo líder cubano en un interlocutor imprescindible para el examen de los asuntos y las decisiones de mayor trascendencia, desde la redacción de la Ley de Reforma Agraria, hasta delicadas conversaciones con los soviéticos en temas cruciales para la economía y la defensa del país, para sólo citar dos ejemplos entre muchos. Esta revelación de Fidel a Miná es sugerente:

“…me costaba trabajo aceptar la idea de la muerte del Che. Muchas veces he soñado…y he soñado que estoy hablando con él, que está vivo; una cosa muy especial… ¿Y a qué obedece eso? A mi juicio, es que tiene una presencia siempre permanente en todo.”

Fidel para el Che

Dos artículos y dos cartas del Che a Fidel condensan cómo percibía, ya en los marcos de la Revolución en el poder, al joven audaz y seguro de sí mismo que había conocido en México, cuatro años antes.

El primer artículo, “América desde el balcón afroasiático” (Sep/Oct-59), refleja sus impresiones tras presidir una delegación por 10 países afroasiáticos integrantes del Pacto de Bandung, un periplo orientado por Fidel para ampliar las relaciones internacionales de Cuba y a dar contenido a su temprana vocación tercermundista. Aquí escribe:

Efectivamente, Cuba es para este mundo lejano una abstracción que significa sólo despertar, apenas la base necesaria para que surgiera el ser mitológico llamado Fidel Castro…

¿No será que Fidel Castro es, más que un hecho aislado, la vanguardia del pueblo americano en su lucha creciente por la libertad?

América toma forma y se concreta. América, que quiere decir Cuba; Cuba, que quiere decir Fidel Castro (un hombre representando un continente con el sólo pedestal de sus barbas guerrilleras)

Quien interrelacione superficialmente estas afirmaciones con el contenido de la “Rapsodia a Fidel”, podría atribuir al Che una admiración por este último a partir de componentes esencialmente emotivos, pero su posición estaba determinada por razonamientos de mayor densidad que no excluían la admiración habitual por el jefe que consideraba excepcional. Así lo consigna, con detalles elocuentes, en “Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia de la lucha anticolonialista?” (9 Abril/61).

Cuando alude a los elementos excepcionales, consigna éste, entre otros: “El primero, quizás, el más importante, el más original, es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruz, nombre que en pocos años ha alcanzado proyecciones históricas”.

Acto seguido, pregunta: “Y cuáles son las circunstancias excepcionales que rodean la personalidad de Fidel Castro”. La explicación que ofrece luego de aludir a su “enorme personalidad, que en cualquier movimiento donde participe, debe llevar la conducción”, resume los rasgos que definen un auténtico liderazgo:

“…Tiene las características de gran conductor, que sumadas a sus dotes personales de audacia, fuerza y valor, y a su extraordinario afán de auscultar siempre la voluntad del pueblo, le ha llevado al lugar de honor que hoy ocupa. Pero tiene otras cualidades importantes, como su capacidad para asimilar los conocimientos y las experiencias, para comprender todo el conjunto de una situación sin perder de vista los detalles, su fe inmensa en el futuro, y su amplitud de visión para prevenir los acontecimientos y anticiparse a los hechos, viendo más lejos y mejor que sus compañeros…”

La “Carta de Despedida”, leída por Fidel el 3 de octubre de 1965, contiene estas afirmaciones que tornan innecesario cualquier comentario

Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario.

Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente claridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe (Fidel consideró esta autocrítica del Che como “un exceso de honradez”).

Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días, me enorgullezco de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios”

La segunda carta, escrita el 26 de marzo de 1965, constituye un acto más de responsabilidad y compromiso con Fidel y la Revolución. Fue concebida como documento privado y ello enaltece su valor histórico. En ella, con su habitual seriedad a la hora de fundamentar sus ideas y propuestas, le detalla al jefe de la Revolución sus preocupaciones y sugerencias respecto a dos temas, entre otros, que consideraba esencial debatir con mirada crítica: la política económica y la función del Partido.

Reestudiarla daría algo más de una lección sobre cómo encarar los inéditos desafíos del proceso de construcción socialista. Aporta ejemplos con plena validez sobre ética política, apego a la verdad y compromiso radical, por encima de todo, con el pueblo, beneficiario y garante principal de la obra revolucionaria. Constituye un monumento a la lealtad.

El 26 de julio: significados que interpelan

Sobre lo sucedido el 26 de julio, el Che hace dos referencias principales que es oportuno evocar. Una, en “El Socialismo y el Hombre en Cuba” (Marzo/1965). La otra, desde la selva boliviana.

En el primer texto describe lo sucedido en el ámbito estrictamente militar, pero subraya esta idea con valor simbólico a nivel político: “los sobrevivientes fueron a parar a la cárcel, para reiniciar, luego de ser amnistiados, la lucha revolucionaria”. Esta opción de remarcar la decisión de lucha está presente en todos sus enfoques, en cualquier circunstancia y ante cualquier revés: otro punto de sintonía con el pensamiento político de Fidel.

El 26 de julio de 1967, el significado histórico de esta fecha aparece así en su Diario en Bolivia: “Por la noche di una pequeña charla sobre el significado del 26 de julio; rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios…”

En apenas 8 palabras – las subrayadas – el Che sintetiza uno de los rasgos definitorios del máximo liderazgo revolucionario cubano y de Fidel en particular: la defensa de un pensamiento político propio y de raíz martiana. En consecuencia, de “raigambre nacional y anchura universal”, como se afirma en “El Moncada, preludio de una nueva era…”; contrario a la aceptación acrítica de experiencias y esquemas de actuación importados. El 26 de julio fue para él, en esencia, una confirmación inequívoca de la visión creadora, antidogmática e independiente de Fidel, imprescindible para el presente cubano: tres atributos que nos interpelan e iluminan para seguir adelante, y recrear los nuevos asaltos contra todo cuanto entorpezca o debilite el proyecto de liberación plena de nuestro pueblo, y su marcha hacia el socialismo.

Rafael Hidalgo Fernández. Sociólogo.