Artículo exclusivo para Humanidad en Red

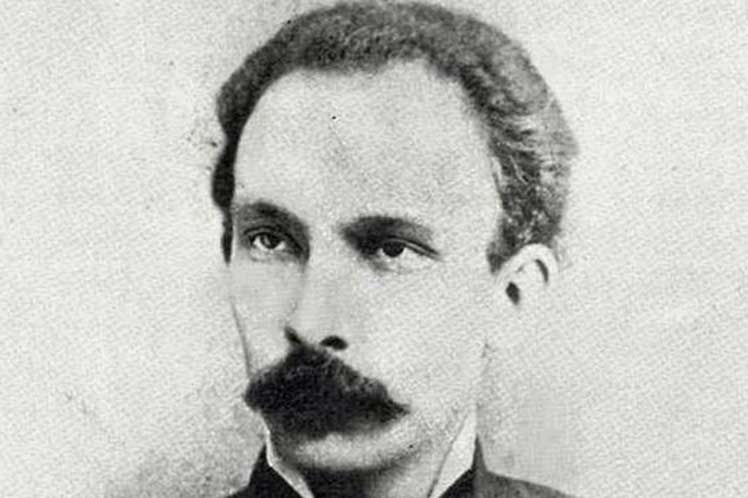

El pensamiento y los objetivos descolonizadores tienen una larga historia, en especial en nuestro continente que vivió siglos bajo el dominio colonial europeo y desarrolló una fuerte lucha por la independencia, dentro de la que hubo proyectos de claro sentido descolonizador. En el caso cubano, este pensamiento tuvo una importante tradición a lo largo del siglo XIX, cuya cúspide en profundidad y proyección fue José Martí. Si bien desde figuras cubanas icónicas como Félix Varela, entre otros, ya se había proyectado la aspiración independentista, José Martí significó el punto más alto pues, desde un pensamiento crítico, concibió no solo la independencia, sino más allá: la descolonización que debía formar parte de ese proyecto desde un inicio.

El joven Martí, durante su primer destierro a España (1871-1874) estudió Licenciatura en Derecho Civil y Canónico y en Filosofía y Letras, y de esa época se conserva en un Cuaderno de apuntes, una reflexión ya importante en este sentido:

¡Filosofía sin Historia examinadora y concienzuda! ¿Cómo hemos de llegar al conocimiento de la humanidad futura y probable sin el conocimiento exacto de la humanidad presente y la pasada? Esta es una humanidad que se desenvuelve y se concentra en estaciones y en fases. Lo que pasa en algo queda. Para estudiar los elementos de la sociedad de hoy es necesario estudiar en algo los residuos de las sociedades que han vivido.[1]

En otro Cuaderno, cuando fue profesor de Historia de la Filosofía durante su estancia en Guatemala (1877-1878), reflexionó también acerca de la Filosofía y la Historia, sus características, métodos y funciones. Entonces anotó:

Filosofía es el conocimiento de las causas de los seres, de sus distinciones, de sus analogías y de sus relaciones.

Historia es el conocimiento de la manera con que estas causas se han ido desarrollando.[2]

En esa extensa reflexión, planteó que Filosofía es la ciencia de las causas, y en otro Cuaderno apuntaría:

¿Qué será, pues, Historia de la Filosofía? Ciencia moderna, debe conformarse a la acepción moderna de la Historia. Antes se hacinaban hechos, ahora se encadenan y razonan. Antes se narraba, ahora se traba, se funde, se engranan los sucesos y se explican […]. // Historia de la Filosofía es pues el examen crítico del origen, estados distintos y estados transitorios, que ha tenido, por que ha llegado la filosofía a su estado actual.

Más adelante aclara su sentido de la crítica, al señalar que la crítica no es la censura, sino que es el ejercicio del criterio.[3]

Estas anotaciones de Martí muestran las bases de su pensamiento crítico desde muy temprano, cuando era estudiante y cuando comenzó su labor profesoral; pero debemos ver la aplicación de ese pensamiento a sus análisis de la realidad latinoamericana, sus consideraciones acerca de qué había representado la independencia para esas sociedades, a partir de lo cual podría elaborar una proyección programática para la independencia de Cuba y su relación con el mundo de «nuestra América». En este caso, hay que destacar que, en su proyección para Cuba, siempre utilizó el concepto de revolución, pues ese era el fin para el cual la guerra inevitable era el medio.

La llegada a México en 1875 sería fundamental: se ponía en contacto con el mundo de las que fueron colonias de España, ahora como países independientes, lo que le permitiría ver lo que representó la independencia para esas sociedades, lo que se hizo y lo que no se hizo. El contacto con ese México independiente implicó, entre las muy importantes experiencias en la nación azteca, ver aquel resultado desde una mirada crítica, lo que explica su afirmación en un artículo para la Revista Universal el 25 de mayo de 1875:

Un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos; empieza a serlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud, y para patria y vivir nuevos, alza e informa conceptos de vida radicalmente opuestos a la costumbre de servilismo pasado, a las memorias de debilidad y de lisonja que las dominaciones despóticas usan como elementos de dominio sobre los pueblos esclavos.[4]

Esta afirmación parte de su observación en México, que se reafirmaría en su estancia en Guatemala y experiencias posteriores. En el país del quetzal se le solicitó una opinión sobre los códigos recién elaborados, lo que realizó bajo el título «Los Códigos nuevos», y que comenzó con una afirmación no muy común en aquellos tiempos:

Interrumpida por la conquista la obra natural y majestuosa de la civilización americana, se creó con el advenimiento de los europeos un pueblo extraño, no español, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo; no indígena, porque se ha sufrido la ingerencia (sic) de una civilización devastadora, dos palabras que, siendo un antagonismo, constituyen un proceso; se creó un pueblo mestizo en la forma, que con la reconquista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma propia.[5]

Martí oponía así su opinión a la muy difundida entonces de «civilización contra barbarie», pero también mostraba aspectos que debían tenerse en cuenta para los cambios necesarios, como cuando afirma que: Roto un estado social, se rompen sus leyes, puesto que ellas constituyen el Estado. Expulsados unos gobernantes perniciosos, se destruyen sus modos de gobierno.[6]Es decir, había que transformar desde las leyes las viejas normas coloniales.

Dentro de esa concepción martiana, que maduraría con el tiempo y las nuevas experiencias, hubo un momento muy definitorio para entender que no podía retardarse el combate por la independencia de Cuba y Puerto Rico, pues la amenaza del interés expansionista estadounidense comenzaba a concretarse, en lo cual el Congreso Internacional de Washington (1889-1890) sería definitorio. En enero de 1891, Martí publicaría su ensayo «Nuestra América», en el que alertó sobre ese peligro y la necesidad de enfrentarlo «a tiempo», pero también expuso su mirada crítica a lo que había sido la independencia en nuestros pueblos –los que agrupaba en el concepto de «Nuestra América»–, lo que había representado en realidad aquel proceso, al decir: El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. // Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Es lo que no se había realizado, pues la colonia continuó viviendo en la república. Lo que denominó «el tigre», es decir, la estructura colonial, volvió con «zarpas de terciopelo» y se echó encima de la presa.[7]

De esta manera veía qué no se había logrado, pero también alertaba acerca de la revolución que debía realizarse y, en el caso cubano, la proyectaba. Para Martí, la guerra era el medio para realizar la revolución, el cambio dentro de la sociedad, la transformación necesaria del mundo colonial. En un artículo publicado en Patria el 14 de enero de 1893, «Cuatro clubs nuevos», Martí afirmó que independencia es una cosa y revolución otra, lo que ejemplificó con los Estados Unidos, donde la independencia llegó con Washington y la revolución con Lincoln; por lo que había que hacer la revolución, expulsar el mundo colonial, la cultura colonial, por eso diría: El trabajo no está en sacar a España de Cuba; sino en sacárnosla de las costumbres.[8]

En el conocido como Manifiesto de Montecristi, firmado junto a Máximo Gómez el 25 de marzo de 1895, cuando había comenzado la nueva guerra en Cuba desde el 24 de febrero, el inicio resulta bien claro: La revolución de independencia, iniciada en Yara después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo período de guerra (…)[9]. El objetivo claro era la revolución.

Tendríamos que preguntarnos si se realizó esa revolución descolonizadora que Martí planteó. En el siglo XX, Julio Antonio Mella escribió, en 1926, «Glosas al pensamiento de José Martí», en las que decía que la revolución necesitaba un libro sobre Martí, que él lo haría, ya lo tenía pensado y era una necesidad, un gran deber con la época. Según Mella, había que decir el valor de su obra revolucionaria, pues Martí, orgánicamente revolucionario, fue el intérprete de una realidad social de transformación en un momento dado (…) ¿cuál es esta necesidad [hoy]?.[10]

Este es el reto para el pensamiento crítico y descolonizador, ¿se ha hecho la revolución necesaria? ¿Se ha logrado la descolonización?

[1] José Martí: Obras Completas. Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2001, vol. 21, pp. 75 y 76.

[2] José Martí: Obras Completas. Edición crítica. Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2016, p. 79.

[3] Ibíd., pp. 211 y 212

[4] «Colegio de abogados». En José Martí: Obras Completas, vol. 6, p. 209.

[5] Ídem, p. 98.

[6] Ídem, p. 99.

[7] Ídem, p. 19.

[8] Ibíd., vol. 2, pp. 195 y 196.

[9] Ibíd., vol. 4, p. 93.

[10] Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la Revolución Socialista de Cuba: Mella, documentos y artículos. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1975, pp. 118-126.