#100AñosConFidel

Los jóvenes que protagonizaron las acciones del 26 de julio de 1953 eran conscientes de por qué luchaban. La Cuba de los años 50 no era el país esplendoroso que los enemigos de la Revolución Cubana nos han intentado vender. La Habana de los años 50, con sus lujosos cabarets, casinos, hoteles, autos y edificios modernos, y la permanente visita de figuras de renombre mundial del arte, el deporte o la política era solo un espejismo con el que se encubría la decadencia y el desprestigio de la política nacional. Detrás de tantas luces se escondía otra Habana y otro país, los que conocía la mayoría de los cubanos, los del capitalismo despiadado.

Cuba evidenciaba la típica deformación estructural de los países subdesarrollados de mediados del siglo XX. El escaso desarrollo industrial se encontraba polarizado en la capital y sus inmediaciones, pero Cuba era un país eminentemente agrícola, dependiente al mercado estadounidense y del azúcar, la cual estaba atada a una producción por cuota, que la tenían a merced de la inestabilidad del mercado y la política mundial; a ello se sumaba la penetración del capital extranjero, principalmente norteamericano, que dominaba y controlaba la economía nacional. En este sentido resultan más que elocuentes las declaraciones ante el Senado estadounidense en agosto de 1960 de Earl Smith, último embajador durante la dictadura de Fulgencio Batista:

«Senador, permítame explicarle que Estados Unidos, hasta la llegada de Castro, ejerció una influencia tan abrumadora en Cuba que, como dije hace un momento, el embajador estadounidense era el segundo hombre más importante en Cuba; a veces, incluso más importante que el presidente». (Smith, E., 1960)

Bajo las lógicas del fascismo digital de nuestros tiempos, los lujos de una parte minoritaria de la capital son representativos de la nación. Tales ideas no resisten el peso de los análisis históricos. Baste mencionar que en 1953 en la ciudad de La Habana vivía aproximadamente el 13,5% de la población del país (Censo de Población, Viviendas y Electoral, 1953), ciudad en la que también abundaba la miseria, el racismo y el analfabetismo, entre otras problemáticas sociales, pero de ello no nos hablará nunca la prensa fascista. Siguiendo esta lógica, al menos resulta llamativo que la mayoría de los jóvenes que fueron al Moncada a cambiar los destinos de la nación eran de La Habana y que ellos significaron una muestra mínima de los más de mil que se prepararon para la acción.

Quiero compartir con los presentes algunos datos que resultan ilustrativos de la Cuba que vivió la Generación del Centenario y a cuyas fuentes por cierto no se les puede acusar de revolucionarias, ni siquiera de simpatizar con ella.

En el Informe Truslow, presentado en 1951 por la Comisión dirigida por el economista estadounidense Francis Adam Truslow, con el objetivo de estudiar los problemas de la economía cubana y proponer las medidas para resolverlos, se anunciaban una serie de ellos, de los cuales solo citaré algunas:

Con respecto a la Educación plantea que: «Solo alrededor de la mitad de los niños en edad escolar en Cuba asisten a la escuela y existe una alta tasa de analfabetismo».

En cuanto a la actividad financiera reflejaba que:

«Una importante deuda flotante del gobierno, parte de la cual ha estado pendiente durante veinte años, añade incertidumbre al panorama financiero. La actual situación insatisfactoria de los fondos de pensiones y jubilaciones tiene el mismo efecto y, al mismo tiempo, aumenta la sensación de inseguridad de muchos trabajadores cubanos, derivada de la naturaleza inestable y estática de la economía. Esto, a su vez, complica el problema de las relaciones entre los trabajadores y la empresa».

En el caso particular del azúcar resulta muy ilustrativo lo que refleja el informe:

«El azúcar no solo es la principal fuente de sustento de Cuba. Domina la economía y la perspectiva de la población de diversas maneras. El azúcar desempeña un papel aún mayor en las exportaciones de Cuba hoy que en el pasado.

«De hecho, la economía está más sujeta que nunca a las fluctuaciones de los precios mundiales del azúcar. Esto genera una constante sensación de inseguridad que, a su vez, disminuye la confianza empresarial y tiende a restringir la iniciativa.

«Cuando los precios del azúcar son buenos, ninguna otra actividad en Cuba es tan gratificante.

«Pero cuando son malos, dado que la economía depende del azúcar, la mayoría de las demás actividades se ven afectadas al mismo tiempo. Por lo tanto, para muchos inversionistas cubanos, otras formas de inversión parecen menos atractivas que el azúcar en épocas de bonanza y casi igual de arriesgadas en épocas de crisis.

«De ahí un “círculo vicioso”: solo una mayor diversificación puede reducir la dependencia de Cuba del azúcar, pero su predominio desalienta la diversificación». (International Bank for Reconstruction and Development, 1951)

Quisiera referirme a otra fuente que fotografía muy bien la época, en especial en los campos cubanos, y es una encuesta realizada por la Asociación Católica en 1957. La misma reflejó los siguientes resultados:

«El 60% de los campesinos viven en bohíos de techo de guano y piso de tierra, sin servicio ni letrina sanitaria (…).

«El 85% carece del servicio de agua corriente.

«El 44% no asistió jamás a una escuela.

«El 90% se alumbra con luz brillante.

«Solo el 3% dispone de refrigerador o nevera, por lo que la conservación de los alimentos apenas se conoce». (Rodríguez Cruz, J., 2010)

Esto explica por qué tantos jóvenes estuvieron dispuestos a ofrendar su vida en el enfrentamiento a la dictadura de Fulgencio Batista, explica el apoyo casi unánime del campesinado, los obreros, o las mujeres al Ejército Rebelde y a Fidel Castro, líder indiscutible de la Revolución Cubana.

Para que se tenga una idea del apoyo popular del nuevo proyecto revolucionario, basta consultar la encuesta publicada en Bohemia en febrero de 1959 (Gutiérrez Serrano, R., 1959), en la que refleja que más del 95% de los cubanos respaldan a la Revolución o el ampliamente citado memorando de Lester Mallory de abril de 1960, en el que reconoce que: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro…» para seguidamente y violando toda norma ética del ejercicio de la política sugerir un bloqueo económico con el objetivo de lograr «los mayores avances en la negación de dinero y suministros a Cuba, la disminución de los salarios monetarios y reales, y la hambruna, la desesperación y el derrocamiento del gobierno». (Mallory, L., 1960)

Esta fue la Cuba que heredó la Revolución triunfante. Esta era la Cuba que había que transformar, pero estas transformaciones no se podían realizar ignorando el papel del imperialismo y la influencia que tenía hasta ese momento en el escenario nacional y mundial. La Revolución se encontraba ante una disyuntiva: o se realizaba una revolución moderada, con cambios cosméticos de la realidad del país o se realizaba una revolución radical a pesar del imperialismo norteamericano. Ya sabemos el camino que se tomó y aquí radica la importancia histórica del Programa del Moncada, -antecedente directo de la construcción socialista-, un programa que sentó las bases de la transformación integral de la sociedad cubana, muy radical y avanzado para su época, que por encima de cualquier medida particular hizo dueños a los cubanos de su propia nación y sus propios destinos.

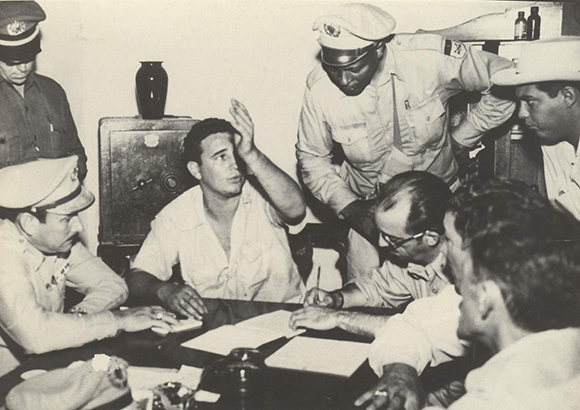

El Programa del Moncada tiene sus antecedentes en la denuncia del joven Fidel Castro ante el tribunal que lo juzgó por los sucesos del 26 de julio de 1953. En La Historia me absolverá, Fidel no se limitó solamente a denunciar los problemas del país, -que él resumió en seis, pero eran muchos más- sino en exponer qué hubiesen hecho en caso de triunfar. Aquí estaban las bases de lo que posteriormente acometió la Revolución en 1959.

Pero las transformaciones anheladas no se produjeron de inmediato por diversos factores: el Comandante en Jefe, principal líder de la Revolución, no formó parte del primer gobierno revolucionario; el cual, si bien jugó su papel histórico en las primeras semanas de 1959, realmente fue un obstáculo en el proceso de transformación y radicalización de la sociedad; y la composición heterogénea, pequeño burguesa y la actitud vacilante de algunos de sus miembros impedía tal avance. Ello cambiaría con la llegada de Fidel al cargo de Primer Ministro el 16 de febrero.

El ascenso del Comandante en Jefe al primerato acelera desde el poder revolucionario todas las transformaciones políticas y sociales del país, con la promulgación de leyes y medidas de beneficio popular. Comenzaba así el proceso de liberación nacional y la superación gradual de las principales problemáticas sociales heredadas del capitalismo. Esta batalla –no sin obstáculos- fue encabezada en primera fila por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Para que se tenga una idea del intenso trabajo desarrollado, entre mediados de febrero y el mes de marzo el gobierno revolucionario aprobó 125 leyes, casi el doble de igual periodo anterior. Pero su verdadero valor va más allá de lo cuantitativo, es el tipo de transformación producida entre 1959 y 1960 en la sociedad cubana, que superó con creces los seis problemas denunciados en julio de 1953.

Haré mención solo de algunas de las más importantes:

- En febrero fue intervenida la Lotería Nacional y creado el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV) con el cual se construyeron miles de vivienda a lo largo de todo el país en los sucesivos meses.

- Fueron confiscadas las propiedades de los miembros de la tiranía, de sus colaboradores y otros muchos malversadores de los fondos públicos. Estás propiedades tuvieron múltiples usos sociales, desde escuelas, asilos, talleres, etc.

- En mayo se firmó la Ley de Reforma Agraria, proscribiéndose el latifundio. Se distribuyó tierras a los campesinos que la trabajaban.

- Se nacionalizaron los recursos del suelo y el subsuelo.

- Se realizó un proceso de saneamiento social, eliminándose de manera gradual males y vicios como la prostitución, el juego ilícito, la usura y el gansterismo.

- Se inició todo un proceso de transformación de la mujer, dignificándola e incorporándola a la vida social.

- Se combatió la discriminación racial, no mediante leyes sino con una labor social y pedagógica permanente encabezada por el propio Fidel Castro. Estas sí fueron respaldadas por leyes como la 270 del 21 de abril de 1959 en la que se declararon de uso público las costas y playas de la nación.

- Se gesta un sistema nacional de educación. Se crean de manera acelerada más de 10 000 aulas en todo el país. Se le da empleo a miles de maestros que no tenían trabajo por falta de aulas, principalmente en las zonas rurales. Se dignifican y popularizan las escuelas y se realiza una reforma integral de la enseñanza, que sentará las bases de la posterior Campaña de Alfabetización en 1961.

- Se creó el Contingente de Médicos Rurales, que permitió el diagnóstico y atención de la población campesina. Históricamente la más olvidada.

- Sobre los pilares del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias se crea en octubre de 1959 las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que permitió la identificación y cohesión del pueblo en torno a su defensa para preservar las conquistas antes mencionadas.

- La cultura deja de ser un gremio elitista y de acceso a unos pocos, para transformarse en una cultura popular y genuinamente cubana, que refleje lo mejor del país y del mundo. En 1959 se crean tres instituciones catalizadoras de este proceso: el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, la Imprenta Nacional, ambos en marzo y la Casa de las Américas en abril.

- Se inició la defensa de los intereses económicos del país. Comenzó un proceso gradual de diversificación de la economía, se expandieron los mercados, se inició la industrialización del país, se estableció el control de las importaciones, de las divisas, se intervino la banca, se creó la Marina Mercante, se desarrolló el turismo y con él se creó en diciembre el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT).

- Se elevaron los salarios mínimos, se crearon nuevos empleos y se redujo la pobreza.

Cuando el 15 de octubre de 1960 el Comandante en Jefe Fidel Castro compareció antes las cámaras de la televisión para anunciar el cumplimiento del Programa del Moncada era otro el país tras casi dos años de Revolución. Como resultado de este proceso se elevó gradualmente el nivel de vida del pueblo, se vivía un ambiente de entusiasmo y libertad que influyó en la vida de cada cubano.

Se estaba produciendo en Cuba una nueva forma de hacer política. Como pocas veces en la historia de América Latina se había pasado de los discursos a las acciones concretas, en la cual los líderes de la Revolución Cubana acompañaban al pueblo en primera fila en cada una de sus batallas.

El cumplimiento del Programa del Moncada fue muy superior a lo planteado por el joven Fidel Castro ante el tribunal que lo condenó. La Revolución en el poder se planteó la solución de problemas no mencionados en su autodefensa de 1953.

Esto unió a la amplia mayoría del pueblo en torno a su dirección política y la defensa de las conquistas logradas se convirtió en la prioridad número uno de cada uno de los revolucionarios cubanos, capaces de cualquier sacrificio, hasta de lo más preciado: la vida.

Cuando Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir visitaron la Isla entre febrero y marzo de 1960 ya eran personas bien curtidas en política y difíciles de impresionar, pero Fidel Castro es magnético y la experiencia cubana como ninguna los impactó. A su regreso, Sartre le manifestó a la prensa que habitualmente lo esperaba en el Café de Flora del bulevar parisino que en Cuba se gestaba «la Revolución más original del mundo» y que «(…) esa Revolución ha trastornado las nociones de lo posible y de lo imposible. Eso es lo extraordinario. (…) Castro ha demostrado que lo que se creía imposible es posible. Ha demostrado que el hombre podía escapar de la inercia desolada que se consideraba prudencia. Es un milagro, un milagro razonable porque se apoya en una situación lúcidamente descifrada, pero milagro de todas maneras, porque había que creer en las probabilidades del hombre». (Ziegler, J., 1960)

Es en las profundas transformaciones sociales del país, en un modo honesto y transparente de hacer política y en el ejemplo personal y la persistente labor pedagógica de su máximo líder que en Cuba se pudieron realizar transformaciones radicales que parecían utopías a los mayores soñadores.

Solo quisiera citar un ejemplo que resulta ilustrador. En cuestión de meses, Cuba pasó de ser uno de los principales protectorados de los Estados Unidos y bastión del anticomunismo en América Latina a declararse socialista en abril de 1961. Bajo las banderas del socialismo se derrotó al imperialismo y sus mercenarios en Girón y se emprendieron las nuevas transformaciones que reclamaba la sociedad. Comenzaba un largo y fatigoso camino, el de la construcción del socialismo bajo una guerra en todos los frentes posibles. Pero ello no ha impedido el avance indetenible de la Revolución, proyecto autóctono que ha sabido fusionar de manera coherente el pensamiento martiano con el de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci o Mariátegui, porque unido a la histórica tradición antimperialista, el socialismo encontró tierra fértil en Cuba y surgió como parte de un proceso natural de evolución política del país después de romper las ataduras que le impedían su autonomía como nación. Porque como diría el Comandante en Jefe, el socialismo no llegó a Cuba bajo las esteras de los tanques soviéticos después del Pacto de Varsovia.

Serían nuevos proyectos y documentos programáticos los encargados de impulsar la transformación socialista del país: la Primera y Segunda Declaración de La Habana, los informes centrales a los congresos del Partido Comunista de Cuba o más recientemente los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

En Cuba no se para de trabajar y soñar y nadie nos quitará las conquistas de muchas generaciones de cubanos, porque como nos dijo Fidel:

«(…) jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la Tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos». (Castro Ruz, F., 2003)

Hoy no nos acompaña físicamente el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, pero su ejemplo y legado son armas valiosísimas en los escenarios actuales y futuros. Celebremos con nuestro actuar la vida de un hombre que al igual que Bolívar, Martí y Chávez lo dio todo por los demás.

Bibliografía

Castro Ruz, Fidel (2003). Discurso pronunciado por el Presidente de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz, en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, efectuado en la Plaza de la Revolución, el 1º de mayo de 2003. Cuba.cu. Consultado el 5 de agosto de 2025 de: http://cuba.cu/gobierno/discursos/2003/esp/f010503e.html

Gutiérrez Serrano, Raúl (febrero 22, 1959). Survey Nacional. El pueblo opina sobre el gobierno de la Revolución. Bohemia, Año 51(8), pp. 76-81.

International Bank for Reconstruction and Development (1951). Report on Cuba. Washington, D. C.

Mallory, Lester D. (1960). Memorandum From the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mallory) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Rubottom). Departament of State, Office of the Historian, Document 499. Consultado el 5 de agosto de 2025 de: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d499

Oficina nacional de los censos demográfico y electoral (enero 28, 1953). Censos de Población, Viviendas y Electoral. Informe Central. P. Fernández y CIA, La Habana.

Rodríguez Cruz, Juan Carlos (2010). ¿Por qué la Revolución Cubana? La verdadera historia de la dictadura de Fulgencio Batista, Editorial Capitán San Luis, La Habana.

Smith, Earl (agosto 30, 1960). Communist threat to the United States through the Caribbean. Testimony of Earl E. T. Smith, Latin American Studies. Consultado el 5 de agosto de 2025 de: https://www.latinamericanstudies.org/us-cuba/gardner-smith.htm

Ziegler, Jean (mayo 2, 1960). La Revolución Cubana: éxito y ejemplo. Revolución, p. 23.